オプションの電動回転装置(ソフトの開発中)

電動回転装置はコントローラーのボタンでドームを正転と逆転する装置である。これを自己責任でPCでコントロールできるように改造した。ASCOM 対応でないのでソフトウェアを自作してPCをリモートデスクトップで家の中から操作する。撮影中に天体がスリットからずれてくると自動でドームが回転する。これで長時間の撮影が可能になる。

ドーム回転ソフトウェア

紫のボタンは1クリックでドームを一定の回転角を回転させる。リモートデスクトップの反応が悪いときに有効である。最小回転角はドーム一周 360°として0.1°であるが精度は±0.2°。

自動ドーム回転制御

天体の赤経赤緯(2000年分点:平均位置)はプラネタリーソフトSuperStarⅣやステラナビゲータから転送する。または視位置を直接入力する。

現在の時刻から視位置とLSTを計算する。LSTとは地方恒星時(観測地で南中している赤経の値)である。

時角=地方恒星時-赤経

撮影を開始する前に「ドーム制御スタート」ボタンを押すと地方恒星時、視位置と時角、方位角をリアルタイムで計算する。スリットと望遠鏡の方位角のずれが設定値より大きくなるとドームを自動で回転させる。天体の位置によるが60秒ごとに回転角をチェックしてドームの回転モーターの回転時間が

500m秒以上になったらドーム回転をさせる設定で、6~8分ごとに回転をして回転角は約2.5°程度であった。

※ドーム内視差とは光学系がドーム中心にない場合の天体とスリットの方位角の差である。視差は赤道儀の不動点位置、不動点から鏡筒(光軸)までの距離、天体位置、鏡筒が赤道儀の西側か東側か、ドーム半球の中心位置から計算する。計算は複雑で何回か修正しながら完成させた。天体を自動導入して計算したスリット方位角にスリットを向けたときドンピシャになったときは感動ものであった。

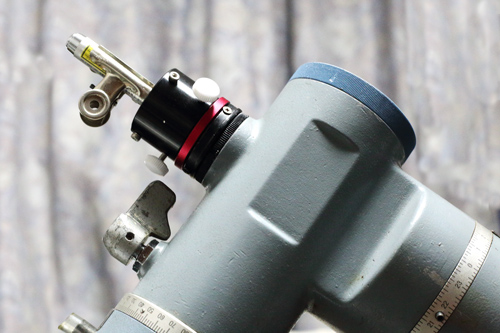

スリットの向いている方位角はエンコーダーがないのでドーム内側に一周360°の目盛を付けた。これをWebカメラで読み取る。方位角目盛はプリンターの写真用紙に目盛を印刷して両面テープで貼り付けた。用紙の伸縮があり、貼り付けたときには全周で1°分の目盛が余ってしまった。つまり一周359°になってしまった。乾燥した日が続いて1ヶ月ほどたってよく見ると紙のつなぎ目に隙間が見られた。用紙が縮まったのである。再び隙間を埋めるように貼り直すと一周360°になった。梅雨や夏はどのようになるのであろうか。何かいい素材はないのか物色中。またFRP製のドーム内壁は結構でこぼこで精度良く印刷しても無意味かもしれない。なお、ここでは方位角は南を0°として西回りを+としている(一般的には北を0°とする)。

目盛の1°は用紙上で17.5mm程度なのでドームスリットの方位角制御には十分な精度である。Webカメラ用の照明はLED照明(USB)を使用。ドーム制御用のPCで回転を制御して総露出時間

120分の撮影テストの結果は良好な結果を得た。

撮影中のドーム回転の振動は焦点距離 350mmや 850mmではガイドグラフを見る限り問題ない。焦点距離を長くして惑星や月の撮影での影響は未検証。